Bougies

Que cela appartienne au domaine des légendes ou que Goethe ait réellement soupiré "Plus de lumière" sur son lit de mort ? On ne le saura probablement jamais. Mais le fait est qu'à l'époque, le manque d'éclairage et les bougies qui suintent constamment ... Lire la suite

Guide pratique

Les bougies. Une affaire propre.

Que cela appartienne au domaine des légendes ou que Goethe ait réellement soupiré "Plus de lumière" sur son lit de mort ? On ne le saura probablement jamais. Mais le fait est que le manque d'éclairage de l'époque et les bougies qui dégagent constamment de la suie ont donné du fil à retordre au poète. "Je ne vois pas ce qu'ils pourraient inventer de mieux que de laisser les lumières allumées sans les nettoyer", se plaignait Goethe en 1779 dans une lettre à sa proche amie Charlotte von Stein. Et il n'est pas difficile de l'imaginer gémissant le soir sur sa lecture nocturne, lorsqu'il ne pouvait éviter une fois de plus de raccourcir toutes les demi-heures la mèche de sa bougie dégoulinante - une activité que l'on appelait aussi "schneuzen" dans le langage populaire. Ces jours sont aujourd'hui comptés depuis longtemps. Non seulement nous disposons depuis longtemps de l'éclairage électrique, mais la qualité des bougies s'est améliorée de manière flagrante depuis l'époque de Goethe. Cela est dû d'une part à la qualité des matières premières et d'autre part à la fabrication des mèches.

Mise en lumière de la bougie. Une brève histoire des bougies.

Les premières bougies n'étaient guère plus que de la paille, du chanvre ou des roseaux qui, trempés dans des graisses ou des résines, éclairaient les heures sombres au Proche-Orient il y a plus de 5 000 ans. Les anciens Romains, quant à eux, utilisaient des papyrus trempés dans du suif, tout comme de nombreuses autres civilisations anciennes utilisaient déjà des formes rudimentaires de bougies. Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande imagination pour se rendre compte que ces premières formes de lumière fumaient beaucoup, et l'odeur du suif brûlant peut également être qualifiée, par euphémisme, de peu odorante. Les premières bougies en cire d'abeille, dont l'existence est attestée à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, avaient un parfum agréablement sucré et ne fumaient pratiquement pas. Malheureusement, la cire d'abeille était rare et chère et, jusqu'à l'époque moderne, seuls ceux qui disposaient d'un certain statut social et de moyens financiers suffisants pouvaient profiter de bougies à la combustion propre. Au fil des siècles, le citoyen moyen a continué à se contenter de bougies de suif suintantes et malodorantes. Le 19e siècle a finalement apporté une révolution sur le marché des bougies. Le chimiste Eugène Chevreul a d'abord découvert un moyen d'extraire les acides gras, ce qui a abouti au développement de la stéarine, utilisée pour la première fois dans les bougies à partir de 1818. La paraffine, un sous-produit de l'industrie pétrolière, a suivi de près à partir des années 1830. Premièrement, elle était nettement moins chère à produire que toutes les autres matières premières pour bougies et deuxièmement, elle brûlait proprement et uniformément, tout comme la stéarine et la cire d'abeille. Son seul inconvénient, son point de fusion bas, était généralement compensé par l'ajout de stéarine, nettement plus dure. Avec l'amélioration simultanée des mèches, désormais en coton, qui se courbaient automatiquement sur le côté lorsqu'elles étaient allumées et sortaient ainsi de la flamme - ce qui avait pour conséquence que la partie supérieure se consumait continuellement et ne devait donc plus être nettoyée -, le rêve de Goethe était devenu réalité. Si seulement il avait vécu quelques années de plus.

Rester propre, c'est possible. Comment reconnaître des bougies de qualité ?

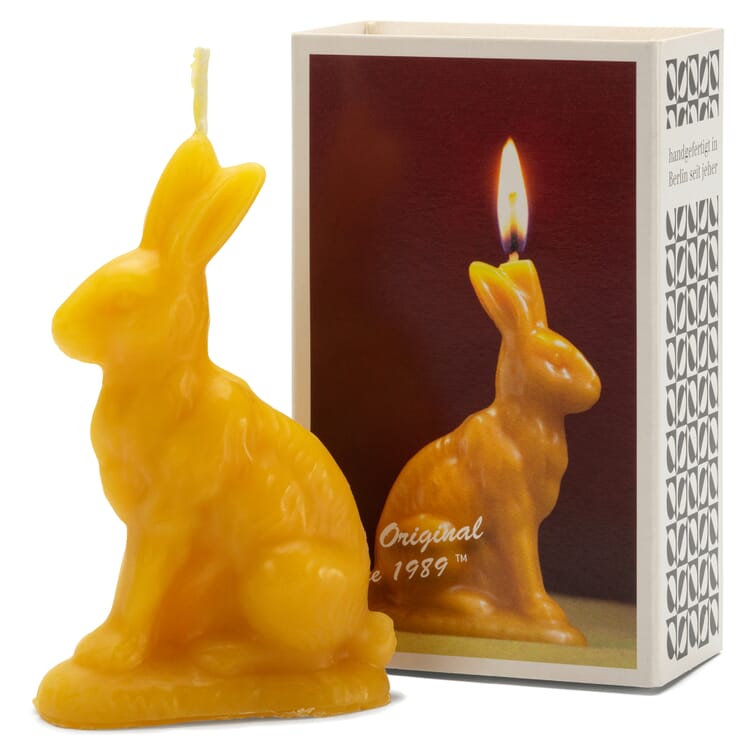

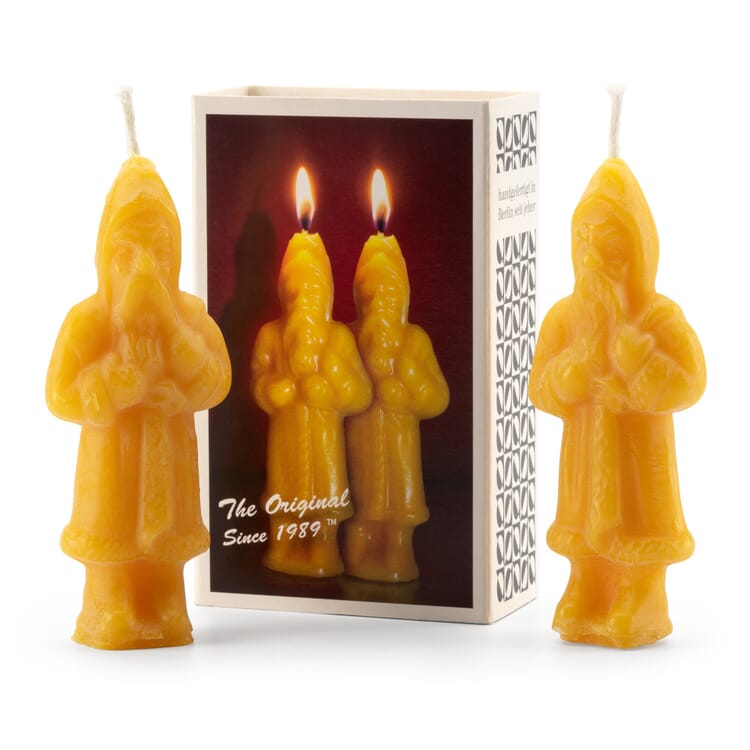

Le consommateur exigeant de bougies a des exigences élevées. Dans le meilleur des cas, ses bougies doivent : - Ne pas couler ou couler - Ne pas produire de suie ou de fumée - Brûler avec une flamme calme et claire - Avoir une bonne odeur ou du moins une odeur pas désagréable - Brûler longtemps et se consumer le plus complètement possible - Et : se rallumer facilement La plupart de ces aspects sont conditionnés par la fabrication et le choix des matières premières. **En principe, la stéarine, la paraffine et la cire d'abeille de bonne qualité conviennent toutes à la fabrication de bougies de qualité **. Cette dernière se distingue par son parfum caractéristique et est la seule matière première entièrement naturelle et non transformée. Choisir l'une des cires ou en exclure une autre est avant tout une décision individuelle basée sur l'origine, mais qui n'a que peu d'effet sur le comportement de combustion des bougies. Les matières premières pures ne suffisent cependant pas à faire de bonnes bougies. Il est également indispensable que la mèche soit adaptée au matériau, à la quantité de matériau et au diamètre de la bougie. En raison de leur consistance, les bougies en cire d'abeille, par exemple, nécessitent une mèche plus solide que les bougies en stéarine ou en paraffine. En revanche, le mode de fabrication - si une bougie est coulée, étirée, pressée ou pétrie - n'a d'influence sur la qualité des bougies que si le matériau n'est pas suffisamment compacté, ce qui peut se produire surtout avec des bougies pressées fabriquées à partir de matières premières de mauvaise qualité. **Chez Manufactum, nous apprécions particulièrement les bougies fabriquées de manière artisanale, où le savoir-faire du fabricant de bougies ou du cirier se reflète directement sur le produit.

Les premiers secours. Ou : Que faire en cas de suie ?

Pour comprendre pourquoi les bougies dégagent de la suie, il faut d'abord se rappeler comment elles fonctionnent. Après l'allumage de la mèche, la cire fond, ce qui se produit à des températures comprises entre 50 et 70 °C selon le matériau. La cire liquide monte alors dans la mèche tressée par capillarité jusqu'à la flamme. Elle s'y évapore et brûle ensuite en combinaison avec l'oxygène, ce qui liquéfie d'autres cires et maintient le cycle en marche. En théorie, la cire diminue, mais la mèche ne perd pas de longueur tant qu'elle reste dans la zone de combustion et n'entre pas en contact avec l'oxygène. Si c'est le cas, c'est-à-dire si la partie visible de la mèche s'allonge, elle aspire davantage de cire liquide vers le haut et la flamme s'agrandit. Mais comme une flamme plus grande nécessite également plus de combustible, qui ne peut pas être "réapprovisionné" assez rapidement, la flamme diminue à nouveau. Cette succession potentiellement infinie entraîne le scintillement des bougies, ce qui provoque à son tour de la suie - c'est du moins la version condensée des processus. Dans le détail, les principes physiques et chimiques qui se cachent derrière la flamme d'une bougie sont si complexes que le chercheur expérimental Michael Faraday a même donné une conférence de Noël en six parties sur ce thème en 1860. Une amélioration de la construction des mèches permet aujourd'hui de prévenir efficacement ce dilemme. Les fils de coton sont tressés de manière asymétrique et renforcés d'un côté par des fils de tension. Ainsi, la partie supérieure de la mèche s'incline latéralement lorsqu'elle brûle, entre en contact avec l'oxygène et se consume. En cas de défaut de tissage, ce qui peut arriver avec des mèches de mauvaise qualité, il arrive que la mèche soit trop droite, qu'elle se plie trop fortement, qu'elle se déforme en tire-bouchon ou qu'elle forme des fleurs. Une bougie qui fume peut donc être le signe d'un défaut de production. Si la mèche est trop longue et qu'elle fume visiblement, il faut la couper délicatement avec des ciseaux (à mèche) lorsqu'elle est éteinte. La longueur idéale de la mèche est de 10 à 15 millimètres. Veillez à ce qu'aucun morceau de mèche ou reste de cendre ne parvienne dans le plateau de combustion de la bougie, car les impuretés de la cire peuvent entraîner une combustion irrégulière de la bougie et donc des gouttes. Il arrive cependant bien plus souvent qu'il s'agisse d'un défaut de qualité que les bougies soient exposées à des courants d'air, ce qui entraîne également des scintillements et donc de la suie. C'est pourquoi il faut toujours placer les bougies dans des zones sans mouvement d'air continu. Un manque d'oxygénation de la flamme a également un effet négatif sur les performances de combustion. Des récipients pour bougies non adaptés peuvent limiter l'apport d'air, tout comme un bord de cire trop élevé, qui se forme lorsqu'une bougie n'est pas encore brûlée jusqu'au bord avant d'être éteinte. Si cela ne peut pas être évité, il est recommandé d'enlever le bord à l'aide d'un couteau tranchant lorsque la bougie est encore chaude et molle, afin d'éviter qu'elle ne brûle inutilement à faible intensité. Si ces conseils ne sont pas respectés, même la meilleure bougie n'a aucune chance de montrer ses qualités.

S'éloigner de la tache. Enlever efficacement la cire de bougie.

En principe, il existe deux possibilités pour éliminer les taches de cire : La chaleur ou le froid, en fonction du matériau concerné, parfois même en combinaison. Dans la mesure du possible, les restes de cire doivent d'abord être émiettés avant tout autre traitement. Pour les textiles en particulier, cela est souvent possible sans problème après le refroidissement de la cire. N'essayez jamais de traiter la tache avant qu'elle ne soit sèche, car cela aggrave généralement considérablement le problème - S'il s'avère difficile d'enlever les restes de cire sur les textiles ou le cuir, le froid est le premier remède à adopter. Selon les dimensions de l'objet en question, vous pouvez simplement le placer temporairement dans le congélateur, y déposer un accumulateur de froid (pour le cuir, l'envelopper dans un chiffon pour le protéger de la condensation) ou utiliser un spray réfrigérant. - La température réduite facilite l'enlèvement des restes de cire. Les résidus de cire plus fins sur les textiles qui ne peuvent pas être enlevés de cette manière peuvent être fondus et retirés du tissu à l'aide d'un fer à repasser et d'un matériau absorbant placé entre les deux, comme du papier buvard ou du papier essuie-tout. Repassez alors à chaleur moyenne et sans vapeur. Cette méthode n'est pas recommandée pour les textiles délicats ou la cire colorée. Si vous voulez enlever la cire des chandeliers en métal ou des verres à bougie, faites-les tremper dans de l'eau non bouillante.** Les restes devraient ensuite être faciles à essuyer. D'autres surfaces lisses qui ne se baignent pas facilement peuvent être débarrassées des restes de cire à l'aide d'un sèche-cheveux. Là aussi, la cire liquéfiée peut ensuite être absorbée avec une serviette en papier.